Había una vez un rey, pelado como una sandía. Ni un solo pelo asomaba en aquel melón que relucía al sol cuando no llevaba peluca. Casi siempre la llevaba puesta, pues le daba vergüenza mostrar aquella bola de billar, y pensaba que sus súbditos se burlarían de su cocorota. Había probado toda clase de remedios: echarse los espaguetis por encima, como le había dicho una bruja napolitana; dormir con un tocado de pan de rana; ¡hasta atarse un gato negro a la calva! Lo único que había conseguido eran un sarpullido, un buen constipado y unos cuantos arañazos. No había nada que hacer. Bordeando la ciudad donde estaba su palacio, discurría un río y, a veces, el rey montaba en su caballo y se iba río arriba, a un solitario bosque de ribera donde podía quitarse la peluca, que le picaba una barbaridad, y pasear tranquilamente con la cabeza descubierta.

Un día en que caminaba despacio entre los árboles de la orilla, vio una lamia. Una especie de sirena de río que en vez de cola de pez tiene los pies como los patos. Se peinaba con un peine de plata sobre una roca mientras tarareaba una cancioncilla que sonaba como un murmullo de agua. El rey se quedó muy sorprendido porque nunca había visto ninguna y pensaba que solo era fruto de la imaginación y las leyendas. Tenía una larga cabellera, negra como la noche y él se quedó hipnotizado mirando aquel pelo sedoso que la muchacha del río peinaba al ritmo de aquella canción repetitiva. El rey Pelón, escondido entre los árboles, estuvo un buen rato inmóvil, contemplándola, pero cuando se movió un poco para acomodarse, pisó una ramita, la lamia se asustó, dejó caer al suelo el peine y se zambulló en el río sin dejar rastro.

El rey se acercó a la roca, para ver el lugar en donde se había zambullido, y entonces encontró el peine. Estuvo a punto de dejarlo allí, pues a él no le serviría de mucho, pero se lo pensó mejor y lo recogió: al fin y al cabo era un hermoso objeto de plata con artísticos grabados. Jamás debió hacer tal cosa, pues las lamias pueden convertirse en terribles fuerzas de la naturaleza cuando les tocan sus cosas. Volvía el rey hacia su caballo, jugueteando con aquel peine en las manos, cuando un tábano se posó en su calvorota con intención de picarle. El rey, instintivamente, intentando cargarse a aquel insecto molesto, se golpeó en la calva con el peine. Fue un coscorrón tan fuerte que se hizo daño y además no había servido de nada, pues el tábano había volado justo un momento antes del impacto. Se llevó la mano a la cabeza para frotarse el pequeño chichón que preveía, cuando se encontró con un mechón de pelo. Su sorpresa fue tal , que no entendía qué había podido haber pasado. Pero al momento se percató de lo que llevaba en las manos y probó una cosa: se golpeó con el peine justo en la parte contraria al primer golpe. ¡Eureka! ¡Allí había nacido otro mechón de pelo!

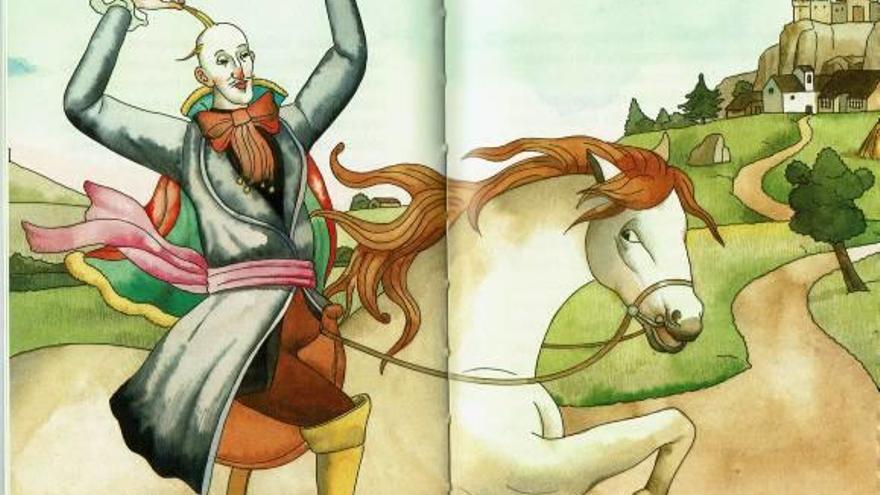

Fue dándose pequeños golpes aquí y allá hasta que toda su cabeza estuvo cubierta de pelo, de una magnífica cabellera dorada. Se acercó hasta el río para mirarse en la superficie y se quedó embelesado mirándose, ya ni se acordaba de la última vez que había tenido un poco de pelo, y desde luego no era como aquel. Se miraba y remiraba de un lado y de otro, cuando el río, inexplicablemente, le salpicó. Era como si alguien le hubiese lanzado agua con la mano o hubiese tirado una piedra para salpicarle, sólo que nadie había lanzado una piedra ni se veía quién pudiera haberle salpicado. «¡Qué raro!», pensó, y volvió a su palacio.

Pero antes , pasó por la plaza. Era día de mercado y todo el mundo se maravilló y comentó el primoroso trabajo que había hecho el peluquero del rey con aquella peluca que parecía de oro. Pero más se maravillaron cuando lo vieron descabalgar, entrar en la barbería y sentarse en el sillón pidiéndole a Nicolás, el barbero, que le recortara las puntas. Se hizo un corro de gente a la puerta y cuando el rey salió, todo ufano, todos se precipitaron al interior para interrogar al barbero. Este tenía los ojos como platos y una sonrisa que parecía una luna y recogiendo el pelo del suelo lo lanzó al aire gritando:

-¡Milagro! ¡Al rey le ha crecido pelo de verdad!

Extraído del libro «El secreto del abuelo» (Premio Lazarillo de Creación Literaria 2016)

Autor: Carles Cano

Ilustraciones: Federico Delicado

Editorial Anaya