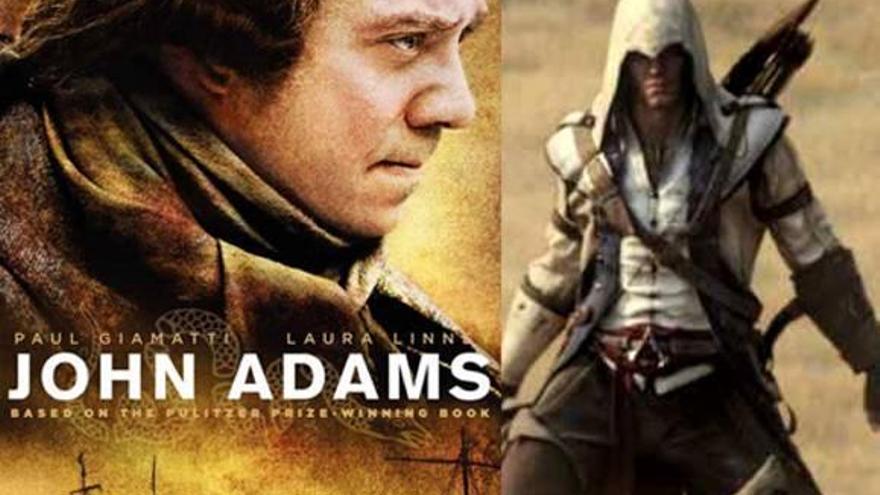

Por navidades me han sorprendido con un par de regalos ambientados en la guerra de la independencia norteamericana: la miniserie de TV John Adams (HBO, 2008), y el videojuego Assassin's Creed III (Ubisoft, 2012), ambos ligados a ese cruento periodo en el que las colonias americanas se las vieron y desearon para emanciparse de la corona inglesa (1775-1783).

La primera adapta el premio Pulitzer de David McCullough (John Adams, 2001) y narra las luchas y tribulaciones de quién tuvo un papel esencial en la fundación de los Estados Unidos y llegó a ser el segundo presidente de su país. Un John Adams espléndido en la interpretación de Paul Giammati, a quien seguimos cuál aprendiz de diplomático por las furibundas cortes y gobiernos a un lado y al otro del charco. Paris, Ámsterdam, Boston, Nueva York, Virginia y otros escenarios capitales cuidadosamente recreados, por dónde también circula un importante elenco de históricos como Benjamin Franklin (Tom Wilkinson), Thomas Jefferson (Stephen Dillane), George Washington (David Morse) o el mismo hijo de Adams, y también futuro presidente de la nación, John Quincy Adams (Ebon Moss-Bachrach).

La segunda joya es Assassin's Creed III, una continuación de la saga de juegos de mismo nombre (aviso que voy retrasado y van ya por la cuarta parte, Assasin's Creed IV: Black Flag), también reconocida por su esmerada combinación de aventura y reconstrucción histórica. En ella, encarnamos al nativo Connor Ratohnhakéton, forofo del hacha de guerra y de la gresca naval, con una inclinación natural para mezclarse entre los destacados sucesos y personajes de este periodo. Otra vez en compañía de Washington, Franklin, Jefferson y Adams, y otra vez sorteando las tropelías inglesas en ese paisaje enardecido de revueltas y escaramuzas como el motín de té de Boston (1773) o la batalla de Saratoga (1777).

A pesar de las diferencias básicas que un par de productos como estos pueden presentar, cada uno a su modo y cada uno tirando de sus propias licencias, han ido completando una parte del puzzle americano en mi dispersa cabeza. Ambos han conseguido en estas semanas invernales abrir en ella una brecha por la que se ha colado la pólvora, la mala sangre y, sobretodo, ese magma de perspectivas e ideas que se aturullaron hasta la definitiva independencia de los Estados Unidos. Si bien es cierto que he terminado contrastando aspectos de enorme disparidad entre ellos y que, básicamente, la serie de TV logra unas cotas emotivas difíciles de alcanzar para el juego, éste último despliega un vasto campo de entretenimiento que no riñe en ningún caso con la puerta cronológica que nos abre. Y he aquí lo que gratamente me ha sorprendido: por primera vez y gracias a este contraste de experiencias, puedo dar fe de la existencia de un videojuego de este tipo divertido y con fundamento. Muy alejado, en definidas cuentas, de otros sujetos a excusas históricas superfluas para adornar una partida o, lo que es peor, de esas plataformas educativas digitales que convierten en un chiste cualquier tema de estudio. Léase, por ejemplo, esos programas que te regalan con la prensa o la venta de una enciclopedia que ni cumplen las expectativas lúdicas, ni las de un libro de texto. Lo que hablando de pedagogía barata y de mi desperdigada memoria, me lleva a preguntarme tras disfrutar de mis regalos navideños si en breve los juegos no se van a convertir en el nuevo comodín de las asignaturas o del perezoso cultural.

Ya saben, una experiencia fast food para evitarse los libros; tal y como ya practican algunos para aprenderse la lección a través de las películas. ¿Nada que no se haya inventado ya? Bueno, siempre hemos podido inmiscuirnos en la derrota de los ingleses disfrutando de una película o un libro, pero ahora lo de rebanarles el cuello unos cientos de veces, con puntuación según el tipo de corte y el sigilo practicado y animado en directo por el pueblo enfurecido, adquiere -digamos- una dimensión histórica más gore, más esquizoide.